Escucha la noticia

La portada no discute.

Observa.

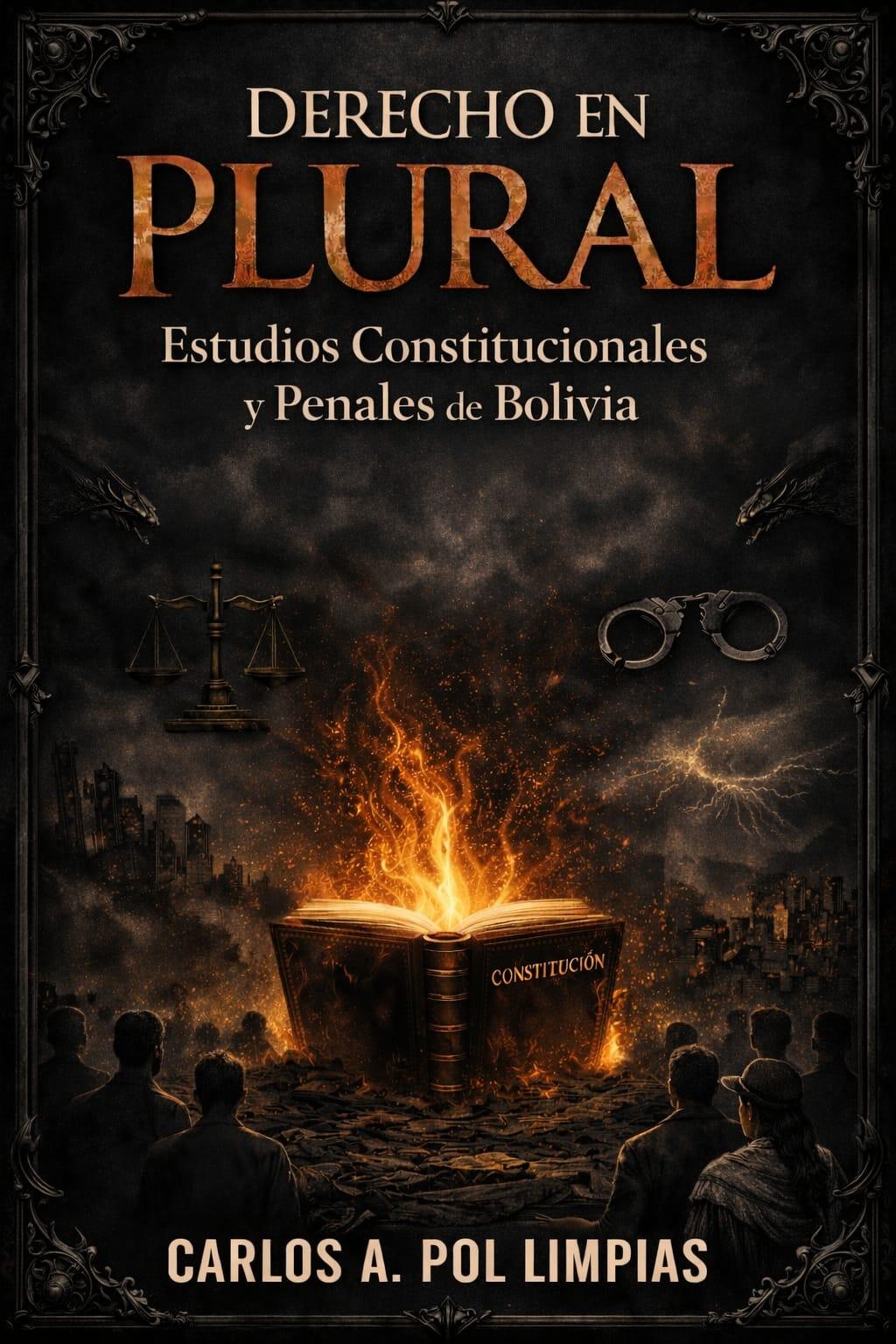

En el centro, la Constitución arde con una llama contenida, disciplinada, casi educada. No es el incendio de una revolución, sino el fuego silencioso de un texto que ha sido leído demasiadas veces por las mismas manos. Ilumina, pero no gobierna. Es visible, pero no soberana.

Alrededor, el espacio jurídico se oscurece con una paciencia que solo poseen las instituciones cansadas. La ciudad al fondo no ruge; espera. Las figuras humanas tampoco avanzan. Permanecen inmóviles, como si el acto de decidir hubiese sido delegado a un recinto al que ya no se entra por elección, sino por permanencia.

La balanza flota, suspendida, privada de suelo. No ha sido destruida; ha sido desanclada. Es la justicia cuando deja de medir para empezar a justificar. Cerca de ella, las esposas descansan con dignidad técnica: pulcras, legales, disponibles. Son la gramática penal de un sistema que aprendió a responder con coerción cuando el diálogo entre poderes se volvió impracticable.

El marco que encierra la escena es impecable. Ninguna línea sobra. Ningún ornamento falla. Es la arquitectura de la dogmática constitucional: razonable, simétrica, extensa. En su interior, sin embargo, se percibe el silencio incómodo de un principio que no encontró defensa suficiente: la temporalidad del poder.

Porque esta imagen, en su sobriedad oscura, no retrata solo un libro. Retrata un momento.

Durante años, el Tribunal Constitucional fue pensado como guardián. Luego, como árbitro. Finalmente, como ocupante. La prórroga convertida en costumbre transformó el tiempo constitucional en una materia interpretable, maleable, útil. El calendario dejó de ser límite y pasó a ser argumento.

El Legislativo, reducido a figura lateral en esta composición, aparece como una silueta sin centro. Presente en la escena institucional, ausente en la decisión final. Su palabra quedó atrapada entre la ley que produce y la sentencia que la reescribe.

Así, la Constitución —ese libro que arde sin consumirse— dejó de ser el punto de llegada del poder para convertirse en su combustible técnico.

El título, Derecho en plural, resiste como una ironía grave. El pluralismo jurídico proclama coexistencia, pero la imagen revela otra cosa: una pluralidad observada, administrada, tolerada, nunca compartida en igualdad de voz.

Esta portada no acusa. Registra.

Es el retrato de una época en la que el control constitucional dejó de ser frontera y se convirtió en territorio. En la que la excepcionalidad aprendió a pronunciarse con sintaxis jurídica perfecta. En la que el Estado de Derecho no colapsó, sino que continuó funcionando —con orden, con sellos, con firmas— mientras el principio republicano era lentamente traducido en nota al pie.

La llama sigue encendida.

No porque el sistema esté vivo, sino porque aún no se atreve a apagarse.